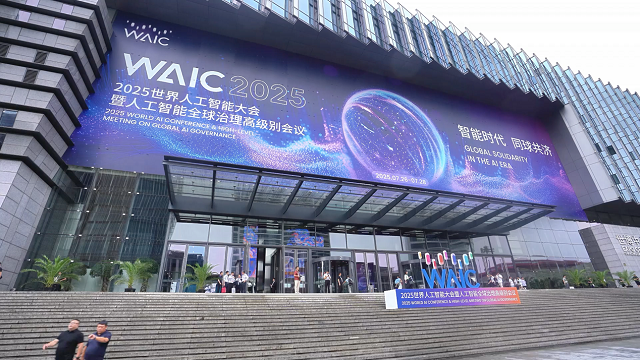

7月27日,由华院计算技术(上海)股份有限公司(以下简称“华院计算”)主办的2025世界人工智能大会“认知世界 智创未来”论坛在上海世博中心隆重举行,作为大会最具影响力的论坛之一,这是华院计算连续第七年举办认知智能创新论坛。论坛汇聚全球顶尖专家学者,围绕认知智能领域三大核心前沿——认知推理、自主决策与因果学习,展开深度探讨,共同擘画认知智能技术的发展蓝图与产业应用前景。这不仅标志着华院计算连续七年主办认知智能创新论坛,更彰显了其在人工智能前沿领域的持续探索与突破。

本次论坛由香港理工大学应用数学系讲座教授乔中华主持。重庆大学二级教授蒲勇健、北京大学博雅特聘教授董彬、香港理工大学计算机及数学科学学院副院长杨红霞、美国卡内基梅隆大学计算机科学学院名誉教授,1995年图灵奖获得者,美国三院院士Manuel Blum教授和前美国卡内基梅隆大学计算机科学学院杰出教授Lenore Blum教授担任主讲嘉宾,分享了他们在该领域的前沿研究成果,并就行业发展趋势提出了深刻见解。世界科学院院士,南非布隆方丹自由州大学教授Abdon Atangana院士,加泰罗尼亚理工大学数学系讲席教授,加泰罗尼亚研究和高级研究机构(ICREA)杰出学术教授Eva Miranda教授,里约热内卢联邦大学应用数学副教授兼数学研究所副所长Fabio Ramos教授,巴西联邦地区大学联合会成员、人工智能实验室伽马学院软件工程课程合作研究员Ricardo Barros Sampaio博士,挪威大使馆Ellen Tveteraas女士受邀出席本次会议。此外,上海市经济和信息化委员会人工智能发展处处长潘焱、中国电子信息产业发展研究院董凯处长、工业和信息化部新闻宣传中心王保平总编辑、上海市浦东新区科技和经济委员会夏玉忠主任出席活动,推动人工智能领域多维度深度对话。

上海市经济和信息化委员会人工智能发展处处长潘焱为本次论坛致开幕词。他指出人工智能是党中央交给上海的一个重大任务,上海作为人工智能发展高地要牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革的战略机遇,全面拓展人工智能应用场景的广阔空间,积极与传统产业、新兴产业、新赛道和未来产业深度融合。潘焱处长强调,加快培育高质量发展新动能,必须持续强化关键核心技术攻关突破。他对华院计算在认知智能技术领域的发展寄予厚望,期待企业能够加快推进认知推理、情感计算等颠覆性技术创新,持续夯实算力基础设施和核心算法模型等基础支撑体系,全面提升认知智能的技术水平和产业赋能能力,为我国人工智能产业高质量发展做出更大贡献。

华院计算创始人、董事长宣晓华在论坛致欢迎辞中表示,人工智能技术正加速从实验室研究向产业化应用转型,从概念验证阶段迈向规模化落地阶段。作为其中一员的华院计算,始终致力于推动关键技术自主创新和应用落地。公司创新性地构建了“1+X”发展模式,即以自主研发的认知智能引擎平台为核心技术底座,全面赋能千行百业数字化转型;同时深度布局智能制造、社会治理、数字文旅、生物医药等多个垂直领域,推动人工智能技术与产业场景的深度融合,为新工业革命和新质生产力发展注入创新动能。宣晓华特别指出,值此智能体发展元年之际,华院计算将在本次论坛重磅发布华院智能体平台,以创新技术塑造发展新优势,为人工智能产业发展贡献华院智慧。

重庆大学蒲勇健教授分享了“元理性:人类认知的算法哲学及其对人工智能算法构建的启示”主题演讲,他从哲学视角系统阐述了他基于数十年研究提出的“元理性”理论。核心观点是人类大脑对外部信息空间的接受能力存在固有局限,因此在认知过程中会本能地追求能量消耗的最小化。这一机制导致人类的认知活动本质上是对简单信息的叠加处理,并始终保持能量消耗的极简倾向。在此理论框架下,他创新性地提出了“有型”这一哲学概念。他指出,“有型”是人类在长期进化过程中形成的先验认知框架,这个内化的认知模型不仅塑造着个体对外部世界的理解方式,更深刻地影响着人们的行为模式,会直接导致人类对世界认知的多元性和差异性。因此,蒲教授强调,未来人工智能发展面临的最大挑战,就在于能否突破现有计算范式,实现类似人类进化过程中形成的直觉认知能力。这一观点为人工智能的哲学思考提供了新的理论视角。

北京大学博雅特聘教授董彬在“AI for Mathematics:数学的数字化与智能化”主题分享中指出,当前数学研究效率的主要瓶颈在于理论验证与定理证明环节。随着人工智能技术的快速发展,AI工具正在为数学研究和教学中的关键任务提供创新性解决方案。他强调,探索人机协同的数学问题解决模式已成为当今数学界的前沿研究方向。基于此,他提出了具有前瞻性的研究路径:首先需要对数学研究领域进行精细化和定制化的大语言模型开发,这是实现自动推理的关键;其次,必须着力推进数学推理关键步骤的数字化进程,这一基础性工作将有助于建立数学各分支学科之间的有机联系。通过系统训练模型的数学推理能力,可以显著减轻数学家在机械化研究环节的工作负担,使其更专注于具有创造性和突破价值的核心研究,从而为整个数学领域的发展注入新的动力。

华院计算虞钉钉博士围绕“智能体进化论:从辅助工具到自主决策”作主题演讲。他深入剖析了智能体技术的发展现状与未来趋势,总结了智能体的三大核心特征,即编排规划、工具调用,以及长短记忆。他指出,当前智能技术在各行业应用的主要形态是任务型智能体。基于这一认知,华院计算通过技术创新,实现了从单一任务辅助工具向具备自主决策能力的智能体平台的跨越式发展。华院智能体平台依托自主研发的认知智能引擎平台,采用可视化编排系统,支持通过简单的“拖拉拽”操作快速构建智能助手、自动化流程等多样化应用,大幅降低AI技术的使用门槛,开发者和授权用户无需精通底层代码,即可快速搭建专属智能体,实现快速反应、高效运行,低成本构建强指向性、高覆盖率的“智能助手”。这一平台架构有效解决了传统AI系统开发周期长、技术门槛高的痛点,为各行业智能化转型提供了高效便捷的技术支撑。

随后,香港理工大学杨红霞教授发表了“Co-GenAI:一种全新的基于融合驱动的生成式人工智能平台”的主题演讲。她指出,当前大模型在产业化落地过程中仍面临“最后一公里”的挑战,特别是在垂直领域的深度应用方面存在显著瓶颈。她强调,未来AI发展将呈现从中心化向去中心化演进的趋势,其中小模型因其在特定领域的精细化定位优势,必将成为产业应用的主流方向。杨教授进一步阐释,生成式AI的终极演进方向是实现具身智能与机器人技术的深度融合,但这一目标的达成需要至少十年以上的数据积累与技术沉淀。在现阶段,产业发展的重点在于推动技术民主化,通过降低技术门槛吸引更多领域专家参与垂直模型的构建,从而加速AI在医疗健康、科学研究等关键领域的突破性应用。

1995年图灵奖得主,美国三院院士的Manuel Blum教授以及前美国卡内基梅隆大学计算机科学学院杰出教授Lenore Blum教授就“意识图灵机”理论进行了线上分享。意识图灵机的核心理论框架建立在两大支柱之上,一是源于计算理论的图灵机范式,二是来自认知科学的巴尔斯全局工作空间理论。前者为模型提供了严格的形式化计算基础,确保意识过程的可计算性与可实现性;后者则将意识现象类比为剧场模型,其中工作记忆构成意识内容的“舞台”,而分布在长期记忆中的无意识处理器则扮演“观众”角色。这些处理器通过竞争机制将信息送入意识舞台进行全局广播,形成统一的意识体验。意识图灵机将意识研究从哲学思辨推向可计算领域,为理解认知与构建AGI开辟了新路径。

期间,华院计算董事长宣晓华、中国电子信息产业发展研究院董凯处长、工业和信息化部新闻宣传中心王保平总编辑、上海市浦东新区科技和经济委员会夏玉忠主任共同见证了华院智能体平台的隆重发布。这一里程碑式的时刻,不仅标志着我国人工智能技术从探索阶段正式迈向规模化应用的新纪元,更预示着智能化时代将向着更加高效、普惠的方向蓬勃发展。华院智能体平台的发布将为产业升级注入新动能,开启人工智能赋能经济社会高质量发展的新篇章。

2025世界人工智能大会(WAIC)认知智能创新论坛成功举办,标志着人类认知科学和人工智能研究迈入新纪元。本次论坛汇聚了来自中国、挪威、巴西、西班牙、美国、南非、香港及中东等国家和地区的顶尖学者与专家领袖,围绕元理性、AI for Mathematics、智能体平台、大模型演进以及意识图灵机等前沿领域,展现了认知智能研究的最新进展。认知智能的发展浪潮正以前所未有的速度和广度持续推进,必将深刻重塑人类社会的生产方式、生活方式和思维方式。华院计算作为认知智能领域的开拓者,将继续深耕核心技术研发,为推动国家新质生产力发展持续注入创新动能,为人类社会智能化转型贡献中国智慧。